EUROPE

CHEMINS DE FER FRANÇAIS

Logo pour chemin de fer Français

L'histoire des chemins de fer français débute au début du XIXe siècle. Elle consiste en sept grandes phases qui ont en commun une forte volonté politique de l'État dans les orientations choisies et les moyens mis en œuvre. Cependant, la France a longtemps possédé un important réseau secondaire, à voies métriques et étroites, généralement créé à l'initiative des départements, et exploité par des compagnies privées.

Avant l'avènement du chemin de fer en France, le système de transport rapide est assuré par les diligences qui atteignent à partir des années 1780 la moyenne d'un cheval au trot (soit une allure de 10 à 11 km/h), faisant diminuer le temps de transport par deux et les malle-postes qui atteignent pratiquement le galop d'un cheval (16 à 18 km/h) au milieu du XIXe siècle.

Alors que les chemins de fer se développent plus tôt ou plus rapidement au début du XIXe siècle au Royaume-Uni, en Allemagne, Belgique ou Suisse, la France prend du retard à cause des guerres napoléoniennes, la reconstruction monopolisant de lourds investissements qui feront défaut à la création des premières lignes qui sont d'abord courtes, servant à relier des villes voisines ou à donner aux cités minières et industrielles un débouché vers une voie d'eau. De plus, la France dispose d'un réseau de canaux bien développés et les mentalités ne sont pas encore prêtes à ce changement. Ainsi, les Ponts & Chaussées définissent, dans les années 1840, les chemins de fer comme des canaux secs, simples compléments des canaux d'eau.

Le développement des premières lignes de chemin de fer (réseau ferroviaire centralisé selon une série de lignes radiales reliant Paris à de grandes agglomérations) qui permettent d'atteindre 35 km/h ouvre un grand marché agricole national aux régions de production enclavées, leurs débouchés étant limités jusque-là par un temps de transport trop long pour leurs denrées périssables.

Dates importantes Les bases du réseau

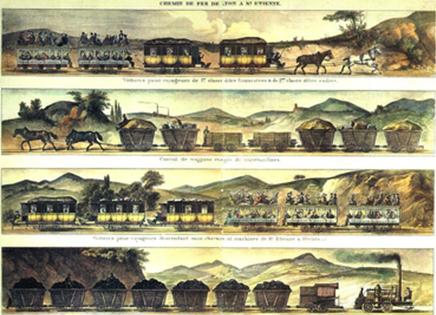

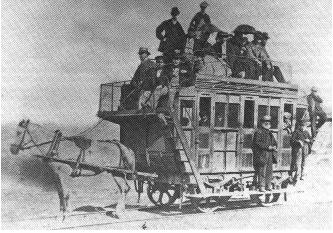

Quatre trains de la Ligne Saint-Étienne - Lyon: Train de voyageurs en traction équestre, train de marchandises en traction équestre, train de voyageurs en descente sans traction, train de houille, tiré par une locomotive d'avant de 1840.

1814, l'ingénieur en chef des mines Pierre Michel Moisson-Desroches adresse à Napoléon un mémoire intitulé : Sur la possibilité d'abréger les distances en sillonnant l'empire de sept grandes voies ferrées. Ce mémoire centrait sur Paris ces sept voies ferrées. Il sera repris en 1838 par Baptiste Alexis Victor Legrand.

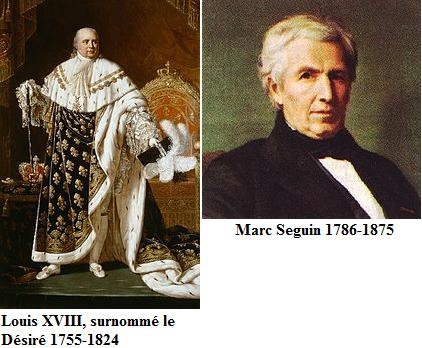

26 février 1823, première concession d'une ligne de chemin de fer en France par ordonnance du roi Louis XVIII ; il s'agit de la ligne de Saint-Étienne - Andrézieux, 23 km, concédée à perpétuité à Messieurs Beaunier et de Gallois pour le transport de houille ; cette ligne fut mise en service le 30 juin 1827 et est donc la première d'Europe continentale ; la traction des wagons était réalisée par des chevaux.

7 juin 1826, concession de la ligne Saint-Étienne à Lyon, 58 km, aux frères Seguin ; la ligne fut ouverte de 1830 à 1832. Cette ligne entre en concurrence directe avec le canal de Givors à Rive-de-Gier qui connait un grand succès depuis son ouverture en 1780. Mais la mauvaise gestion de ce canal facilitera la tâche au chemin de fer dans sa course au monopole. C'est la première ligne de voyageurs payants en 1831.

27 août 1828, concession de la ligne d'Andrézieux à Roanne, 67 km, la ligne fut ouverte de 1832 à 1833. En réalité, cette ligne n'aboutit pas à l'origine à Roanne, celle-ci lui ayant refusé son territoire, mais s'arrête au Coteau, sur l'autre rive de la Loire, et dessert le port des Varennes. Là, une estacade permet le transbordement du charbon dans les bateaux descendant la Loire, et ultérieurement le canal de Roanne à Digoin alors en construction (il ouvre en 1838). La Loire sera franchie par un pont ferroviaire fin 1858, pour se raccorder à la ligne du Bourbonnais. Entre Balbigny et Le Coteau, cette première ligne suivait un tracé différent de l'actuel, et on peut en voir sur place encore des vestiges bien visibles : tranchées et remblais reconvertis aujourd'hui en chemins vicinaux. On peut aussi y voir le plus ancien bâtiment ferroviaire de France encore existant, celui abritant la machine à vapeur fixe de Biesse (Saint-Marcel-de-Félines, Loire) construit en 1832 pour le plan incliné qui était le plus ancien construit en Europe continentale. Il est en cours de classement comme monument historique.

7 avril 1830. Concession à perpétuité du Chemin de fer d’Épinac à Pont d’Ouche au profit de la Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Épinac. Chemin de fer industriel de 28 km construit par Samuel Blum pour le transport de la houille du gisement d’Épinac au canal de Bourgogne. À l’origine, traction animale et avec des plans inclinés. À la suite de nombreuses vicissitudes, le chemin de fer est repris par l’État qui le confie ensuite au PLM.

Train impérial sous Napoléon III.

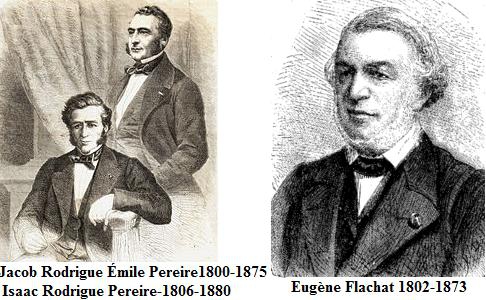

24 août 1837, inauguration de la ligne Paris - Saint-Germain-en-Laye concédée le 9 juillet 1835, longue de 18 km parcourus en 25 min (correspondant au parcours entre Paris et Le Pecq situé au pied de la terrasse de Saint-Germain de l’autre côté de la Seine) et construite par l'ingénieur Eugène Flachat sur une initiative des frères Pereire.

21 octobre 1838, inauguration de la ligne Abscon - Saint Waast concédée à perpétuité le 24 octobre 1834. Chemin de fer à caractère industriel long de 15 km exploitée par Compagnie des mines d'Anzin jusqu’à sa nationalisation en 1946. Outre le transport de la houille, ce chemin de fer assurait un service voyageur.

1838, Baptiste Alexis Victor Legrand trace le réseau grandes lignes en étoile centrée sur Paris, connu sous le nom d'Étoile de Legrand, similaire au réseau routier du XVIIIe siècle, et qui influença fortement la géographie économique et sociale de la France. Il reprend l'essentiel du mémoire de Pierre Michel Moisson-Desroches.

9 juin 1839, inauguration de la ligne de Montpellier à Sète (anciennement Cette).

15 juin 1839, inauguration de la ligne Nîmes – Beaucaire construite par la Compagnie des Mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard.

2 août 1839, inauguration de la Paris - Versailles par M. le duc d'Orléans, concédée le 9 juillet 1836.

1 septembre 1839, inauguration de la ligne Mulhouse-thann créée par Nicolas Koechlin (Compagnie du chemin de fer de Mulhouse à Thann)

1841, inauguration de la ligne de Strasbourg-Ville à Saint-Louis entre Koenigshoffen et Saint-Louis, 134 km, première ligne internationale européenne, construite et exploitée par Nicolas Koechlin pour le compte de la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

8 mai 1842, accident de Meudon, première catastrophe ferroviaire en France.

11 juin 1842, Charte des chemins de fer : la loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, fixant le régime des chemins de fer en France, crée un modèle original de partenariat public-privé. L'État devient propriétaire des terrains choisis pour les tracés des voies et il finance la construction des infrastructures (ouvrages d'art et bâtiments). Il en concède l'usage à des compagnies qui construisent les superstructures (voies ferrées, installations), investissent dans le matériel roulant et disposent d'un monopole d'exploitation sur leurs lignes.

1er août 1842, premier bureau ambulant sur la ligne de chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

1842-45 : raccordement de Nîmes à Montpellier (créant l'étoile Sète-Beaucaire-La Grand' Combe). À cette occasion, édification des gares de style néoclassique de Nîmes et Montpellier dont les façades monumentales existent toujours.

Les grandes compagnies

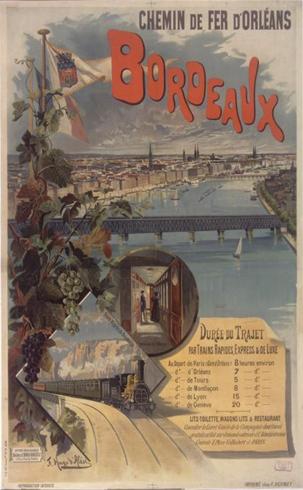

En 1897, Bordeaux n'est déjà plus qu'à 8h de Paris

1859, conventions ferroviaires État-compagnies : à l’inspiration du duc de Morny, les lignes concédées sont réparties en six grandes compagnies.

1878, nationalisation des réseaux ferroviaires des Charentes (naissance du réseau de l'État).

17 juillet 1879, loi adoptant le plan Freycinet qui prévoit un programme de travaux destiné à porter le réseau ferré d'intérêt général de 29 600 kilomètres environ (dont 21 300 en exploitation) à 38 300, en y incorporant 8 800 km de lignes nouvelles à construire (incluant 2 500 km de lignes d'intérêt local déjà concédées). Ce plan qui devait permettre de desservir toutes les sous-préfectures fut quasiment achevé en 1914.

20 novembre 1883, loi portant approbation des conventions avec les six grandes compagnies (Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, Compagnie d'Orléans, Compagnie du Midi, Compagnie du Nord, Compagnie de l'Est, Compagnie de l'Ouest.

Les rapports entre l’État et les compagnies sont complexes. L’État offre la concession, il impose les parcours et les conditions d’établissement. Concrètement, ce pouvoir est détenu par les ingénieurs des Ponts et Chaussées. En même temps, l’État peut offrir des subventions avant sa garantie d’intérêt aux nouveaux capitaux investis. Ce système se généralise à partir du Second Empire, moment où la puissance publique exige la construction de lignes de moins en moins rentables. La balance des transferts sera progressivement défavorable aux sociétés concessionnaires durant la seconde partie du XIX° siècle. Dans ce cadre, la compagnie la plus fragile, celle du Chemin de fer de l’Ouest, devient structurellement déficitaire : elle sera nationalisée en 1908. Le système de garantie d'intérêt accentue la tutelle de l’État sur les compagnies privées dont les comptes sont vérifiés en permanence par l'administration.

L'entre-deux-guerres

1933, révision de la convention ferroviaire de 1921

1934, le gouvernement Doumergue d'union nationale décide de contingenter provisoirement par voie réglementaire, en interdisant toute nouvelle activité, les transports routiers et fluviaux de voyageurs et de marchandises pour compte d'autrui. De plus, par un avenant de 1933 à la convention de 1921, les obligations imposées aux compagnies ferroviaires ont été allégées moyennant un contrôle plus étroit de leur gestion par l'État.

La nationalisation

31 août 1937, décret-loi approuvant la Convention relative à la constitution de la SNCF.

1er janvier 1938, entrée en vigueur de la convention du 31 août 1937 portant création de la SNCF, avec le statut d’une société d'économie mixte dans laquelle l’État détient la majorité. L'exploitation des lignes de chemin de fer en France et les actifs s'y rattachant (infrastructure, gares, matériels…., à l'exception du domaine privé des anciennes compagnies) sont transférés à la société nouvellement créée. Pierre Guinand est nommé comme premier président de la SNCF.

La Seconde Guerre mondiale

1er juillet 1940, la Reichsbahn commence l'exploitation directe du réseau Alsace-Lorraine.

Août 1940, l'exploitation du réseau en zone occupée, hors Alsace-Lorraine est transférée dans son ensemble à la WVD (Wehrmacht Verkehrs Direktion) installée à Paris. À cette fin, les Allemands mettent en place, dans les ateliers et les gares importantes, du personnel allemand chargé de surveiller les cheminots. Une WVD est également installée à Bruxelles, qui a compétence sur une partie du Nord de la France.

15 août 1940, application des tarifs allemands sur le réseau Alsace-Lorraine, annexé de fait par la Reichsbahn.

11 septembre 1940, Pierre-Eugène Fournier, ancien gouverneur de la Banque de France, est nommé président du Conseil d'administration de la SNCF.

L'après-guerre

1946 : confrontée à une pénurie de cadres, la SNCF, sous l'impulsion de son directeur général adjoint Louis Armand, met en place une promotion interne de ses salariés fondée sur la culture générale, l'EFG (École de Formation Générale de la SNCF) créée par Jean Quinson et qui remplace la Section des chemins de fer de l’École spéciale des Travaux publics.

5 juillet 1949, la loi du 5 juillet 1949 définit les grands principes de la coordination des transports, notamment de la coordination rail-route, révisée ensuite par le décret du 14 novembre 1949. La coordination des transports de voyageurs reste fondée sur le contingentement, ce qui tend à figer l'offre de transports publics alors que la demande augmente rapidement. La coordination des transports de marchandises consiste à maintenir le contingentement de certains transports routiers pour compte d'autrui à grande distance et une coordination tarifaire incomplète, par manque d'informations fiables sur les prix de revient routiers.

1969 : contractualisation des rapports État-SNCF, deuxième vague de fermetures de lignes ferroviaires.

1969 : Mise en service du métro régional entre Nation et Boissy-Saint-Léger, futur RER A.

1972 : Fin des trains-voyageurs SNCF tractés avec une locomotive à vapeur.

24 septembre 1975 : Dernière liaison commerciale (service marchandises) d'une locomotive à vapeur la 140 C 287 entre Troyes et Sainte-Colombe.

22 septembre 1981 : inauguration du premier tronçon de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, entre Saint-Florentin et Sathonay-Rillieux. Le TGV relie Paris à Lyon en 2 h 40. La vitesse limite sur la ligne est de 260 km/h, elle sera portée plus tard à 270 puis 300 km/h.

Les réformes du système ferroviaire : réorganisation du travail, séparation de l'infrastructure et libéralisation.

1er janvier 1983, à l'expiration de la convention de 1937, le statut de la SNCF est transformé, elle devient un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC ) tout en gardant son sigle. Ces mesures s'insèrent dans le cadre de la loi d'orientation sur les transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982.

1987 créations du sigle TER et début du conventionnement des transports collectifs régionaux.

Fin 1987 : Phase initiant la séparation des filières avec la suppression du grade de Chef de gare. Le principe du chef unique responsable de tous les agents d'une gare disparaît. Les dirigeants n'ont plus autorité que sur leur fonction propre :

Les ex-Chefs de gare deviennent Techniciens transport-mouvement et n'ont plus autorité que sur la fonction transport

Les dirigeants des autres filières prennent le titre de Technicien commercial voyageurs, Technicien commercial fret, Technicien administratif, etc, en fonction de leur filière propre.

À partir de 1996 : finalisation de la séparation des filières avec la disparition de la notion de gare en tant qu'entité de travail, au profit de celle d'Équipe : création du titre de Dirigeant d'équipe (devenu Dirigeant de proximité (DPX) depuis 2001). Un DPX, basé dans une gare-mère, dirige une fonction sur un secteur géographique étendu à plusieurs gares ; il n'a donc autorité que sur les agents de son équipe, lesquels sont répartis dans plusieurs gares. Chaque fonction (infra, commercial, etc.) devient complètement indépendante de toutes les autres.

13 février 1997, loi portant création de Réseau ferré de France (RFF). RFF devient propriétaire et gestionnaire du réseau ferré français, et se voit transférer la dette relative au réseau. La SNCF devient entreprise ferroviaire mais continue d'assurer l'entretien des voies et la gestion des circulations pour le compte de RFF dans le cadre d'une convention ad hoc.

19 mars 1999, création du Conseil supérieur du service public ferroviaire (CSSPF) ; cet organisme est chargé de veiller à l’unicité du service public ferroviaire et à la cohérence de sa mise en œuvre par RFF et la SNCF.

15 mars 2003, date d'ouverture du réseau français aux concurrents privés, français ou étrangers, dans le domaine du transport de fret (décret du 7 mars 2003).

17 février 2004 : délivrance de la première licence d'entreprise ferroviaire à une société privée (filiale d'Eurotunnel).

13 juin 2005 : Première circulation commerciale d'un train privé de marchandises de la société Connex au départ de Dugny, retardée par une manifestation des syndicats cheminots.

29 juin 2005 : Le ministre des transports délivre une licence de transports de voyageurs à la société Connex.

22 mai 2006 : Dominique Perben, ministre des transports, présente son plan de renouvellement du réseau ferroviaire, qui prévoit un grand effort pour le renouvellement et l'amélioration du réseau ferroviaire français.

13 décembre 2009 : La SNCF est officiellement mise en concurrence sur le transport international de voyageurs et le « cabotage » entre deux villes françaises pour un train en provenance ou à destination de l'étranger, en application de la directive D2007/58/CE. Néanmoins, aucune compagnie ferroviaire n'entre sur le marché. Pour accompagner le processus de libéralisation une autorité régulatrice, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) est progressivement mise en place à partir de la fin 2009.

Évolution de la traction électrique en France

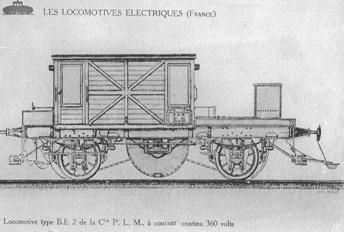

La première liaison ferroviaire électrique eut lieu en novembre 1893, sous l'impulsion de l'ingénieur Auvert du PLM. Elle a concerné des trains de charbons sur une ligne de 2,8 km entre les tunnels de Montmartre (372 m) et de la Béraudière (200 m), tous deux situés à Saint-Étienne, ville déjà berceau du rail avec la première ligne de Saint-Étienne à Andrézieux. L'exploitation a duré de 1894 à 1897. La locomotive était alimentée en 360 V par troisième rail. Une dynamo entrainée par la chaudière d'une machine Crampton à poste fixe fournissait le courant.

L'électrification des chemins de fer en France a vraiment commencé vers 1900. Le Paris-Orléans (PO) et la compagnie de l'Ouest (Ouest-État) choisirent le courant continu à 600/650 V avec alimentation par troisième rail pour électrifier des lignes de la banlieue parisienne. Ce choix s'explique par les avantages du moteur à courant continu : d'une part il permet de développer un couple important à basse vitesse, nécessaire pour faire démarrer un train, d'autre part on peut faire varier simplement sa vitesse de rotation, et donc celle de la locomotive dans une large plage. Cependant le choix d'une tension relativement basse (jusqu'à 700 V dans les premières années) limitait la puissance disponible.

Première liaison régulière électrique en France (hors transports urbains) à Saint-Étienne en 1894 troisième rail 360 V).

Prototype de locomotive électrique rapide 1Bo du PLM, alimenté en 360 V par accumulateurs, 1896-1905.

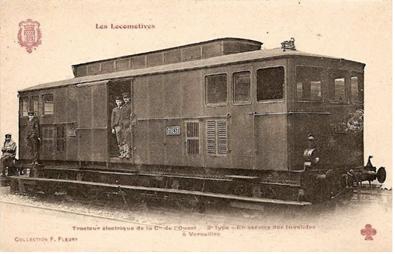

Locomoteur 5000 de l'Ouest, 1900, alimenté en 650 V par Modèle:3ème rail sur la ligne des Invalides.

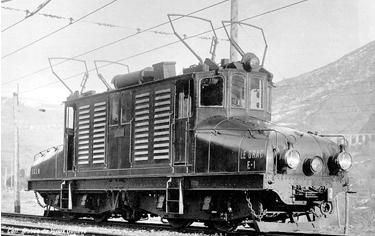

Locomotive E1 du chemin de fer de la Mure, 1903, alimentée par double ligne de contact + & -1 200 V.

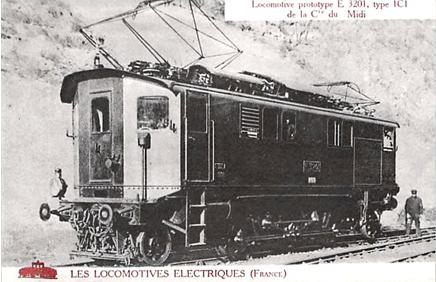

1C1 E 3201 du Midi, 1912, sous la caténaire 12 kV 16⅔ Hz de la ligne de Perpignan à Villefranche.

En 1908, la compagnie du Midi choisit d'électrifier ses lignes des Pyrénées avec du courant alternatif 12 kV à la fréquence 16⅔ Hz.

En 1920, le gouvernement, pour éviter une balkanisation du réseau, décida d'imposer le courant continu 1 500 V pour toutes les nouvelles électrifications.

La Suisse riche en houille blanche et qui disposait de constructeurs ferroviaires et électriques (Winterthur), a fait le choix des moteurs triphasés (moteurs industriels) sur la ligne du Simplon où l'on redoutait le courant continu du fait de faible tension et donc d'intensités élevées et la nécessité d'un rhéostat difficile à installer. En raison des contraintes techniques de l'époque, on s'en tint donc, après le triphasé qui est très complexe et peu souple (crans de marche réguliers), au monophasé. Mais un nouveau problème surgit : comment démarrer ? Plus la fréquence est élevée, plus il y a de commutations, plus cela entraîne de flashs, ce qui est néfaste au moteur à la mise en vitesse. Si la fréquence est de 50 Hz (fréquence du courant industriel), le courant changera 100 fois de sens à la seconde. Donc, on constata qu'aux environs de 15 Hz, cela était acceptable pour les moteurs en alimentation directe via un graduateur. On choisit 16 2/3 parce que c'était le tiers de 50 Hz, fréquence du réseau industriel naissant. Pour produire l'énergie, on utilisait des génératrices spéciales dans des centrales électriques du réseau électrique privé des compagnies de chemin de fer) ou l'on se servait de groupes tournants triphasés qui convertissaient du 50 Hz en 16 2/3. Pour le choix de la tension, au départ on utilisait du 10 à 12 kV selon les compagnies, qui fut relevé à 15 kV vue la demande de puissance. C'est ainsi, le réseau du Midi, riche en houille blanche, lança un programme ambitieux d'électrification en 12 000 V 16⅔ Hz. Perpignan-Villefranche fut la première ligne électrifiée par caténaire et la seule non convertie en 1500 V continu (jusqu'en 1984).

La première guerre ralentit les travaux et quelques lignes furent exploitées sous cette tension. Mais une mission française gouvernementale, après études aux États-Unis (où l'anarchie régnait dans les systèmes d'électrification) imposa à toutes les compagnies de métropole le 1500 V continu qui, si besoin était, pouvait être converti en 3 000 V. On imposa le 3 000 V au Maroc et en Algérie pour espacer les sous-stations. En fait, avec les connaissances techniques de l'époque, le 16⅔ Hz était un bon système, meilleur que le continu mais il aurait fallu changer le système d'exploitation et alléger les trains de marchandises. De plus, les autorités militaires ne voulaient pas une tension identique à celle des allemands pour des raisons stratégiques ! Il fallut attendre les années 1950 pour que le ministère de la défense lève son veto à l'électrification des régions industrielles du Nord-Est !

Malgré les essais non satisfaisants de la ligne du Hollenthall électrifiée en 20 kV 50 Hz, les dirigeants allemands de l'époque envisagèrent de recourir au 25 kV 50 Hz qui donnait pleine satisfaction en France et au Luxembourg. Mais la frange bavaroise de la DB refusa ce mode au nom de l'unité du réseau allemand.

Le professeur Dionysius Lardner a affirmé en 1830 Le voyage en chemin de fer à grande vitesse n'est pas possible car les passagers incapables de respirer mourraient par asphyxie.

Le savant et homme politique François Arago a exprimé le 14 juin 1836, dans un discours à l'occasion de la création de la ligne Paris-Versailles, ses doutes et ceux de certains médecins quant aux effets sur l'organisme des changements brusques de température et de son lorsque le train passe dans un tunnel.

Le 23 mai 1920, alors qu'il se rend à Montbrison (Loire) par le train, le président Paul Deschanel tombe du wagon non loin de Montargis. On trouvera le récit de cette anecdote sur la page consacrée à Deschanel.

Transport ferroviaire en France

Un TGV Atlantique et un TER, deux trains correspondant à des services très dynamiques actuellement en France, en gare de Nantes.

En France, le transport ferroviaire est marqué par une nette prédominance du trafic voyageur, tiré en particulier par la grande vitesse ferroviaire, par rapport au trafic fret. La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui bénéficie d'une situation de quasi-monopole dans l'exploitation de services sur le réseau ferré national géré par Réseau ferré de France (RFF), est ainsi la deuxième entreprise ferroviaire européenne pour le transport de voyageurs, avec 72,2 milliards de voyageurs-kilomètres, alors qu'elle n'est que la cinquième pour le fret, avec 46,8 milliards de tonnes-kilomètres en 2002.

L'histoire des chemins de fer français débute au début du XIXe siècle. Elle consiste en sept grandes phases qui ont en commun une forte volonté politique de l'État dans les orientations choisies et les moyens mis en œuvre. Cependant, la France a longtemps possédé un important réseau secondaire, appartenant à des compagnies privées, à voies métriques et étroites.

La première ligne de chemin de fer en France a été concédée le 26 février 1823, par ordonnance du roi Louis XVIII ; il s'agit de la ligne de Saint-Étienne à Andrézieux, longue de 23 kilomètres, concédée à perpétuité à MM. Beaunier et de Gallois pour le transport de houille. Cette ligne, fut mise en service le 30 juin 1827 et est donc la première d'Europe continentale ; la traction des wagons était réalisée par des chevaux. La ligne Saint-Étienne - Lyon, d'une longueur de 58 kilomètres, est à son tour concédée le 7 juin 1826 aux frères Seguin ; la ligne fut ouverte de 1830 à 1832. Dès 1831, les voyageurs sont admis sur cette dernière ligne. C'est à cette date que commence le transport de voyageurs en France. Dès 1834, des voitures directes sont mise en service de Roanne à Lyon par St Etienne soit plus de 140 km.

Mais pour promouvoir sérieusement le chemin de fer, il faut créer une ligne de transport de voyageurs au départ de la capitale. C'est chose faite le 24 août 1837, grâce aux frères Pereire, avec l'inauguration de la ligne Paris - Saint-Germain-en-Laye, d'une longueur de 19 kilomètres parcourus en 25 minutes et construite par l'ingénieur Eugène Flachat ; en 1839 et 1840, c'est au tour des lignes de Versailles - Rive Droite et Versailles - Rive Gauche d'ouvrir au public.

Enfin, en 1838, Baptiste Alexis Victor Legrand trace le réseau grandes lignes en étoile centrée sur Paris, connu sous le nom d'Étoile de Legrand, similaire au réseau routier du XVIIIe siècle, et qui influença fortement la géographie économique et sociale de la France. À noter que Legrand reprend pratiquement à l'identique le mémoire que Pierre Michel Moisson Desroches a envoyé à Napoléon en 1814.

Le 11 juin 1842, la loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer ou Charte des chemins de fer, fixe le régime des chemins de fer en France et crée un modèle original de partenariat public-privé. L'État devient propriétaire des terrains choisis pour les tracés des voies et il finance la construction des infrastructures (ouvrages d'art et bâtiments). Il en concède l'usage à des compagnies qui construisent les superstructures (voies ferrées, installations), investissent dans le matériel roulant et disposent d'un monopole d'exploitation sur leurs lignes.

La gare de Courseulles-sur-Mer (Calvados) à la fin du XIXe siècle, située sur une ligne d'intérêt local fermée en 1950.

Le réseau se développe alors rapidement, en particulier à partir du Second Empire. Au milieu des années 1850, il est possible, depuis Paris, d'atteindre Bayonne, Toulouse, Clermont-Ferrand, Marseille, Bâle ou encore Dunkerque; dix ans plus tard, le maillage du réseau a commencé, avec les premières lignes transversales. Peu à peu, les fusions et rachats successifs de compagnies donnent lieu au partage du réseau entre six grandes compagnies, celles du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Paris-Lyon-Méditerranée, du Paris-Orléans et du Midi, cette dernière étant la seule à ne pas desservir la capitale. Des réseaux d'intérêt local naissent parallèlement entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, mais ferment leurs portes à partir des années 1930, victimes de leur lenteur et de la concurrence routière.

Le 31 août 1937, un décret-loi approuve la nationalisation des réseaux et la Convention concernant la constitution de la SNCF. Celle-ci est effective le 1er janvier 1938, avec le statut d’une société d'économie mixte dans laquelle l’État détient la majorité. Les concessions et les actifs (à l'exception du domaine privé) sont transférés à la société nouvellement créée. Pierre Guinand est nommé comme premier président de la SNCF. Le 1er janvier 1983, à l'expiration de la convention de 1937, le statut de la SNCF est transformé, et devient un établissement public à caractère industriel et commercial tout en gardant son sigle SNCF. Ces mesures s'insèrent dans le cadre de la loi d'orientation sur les transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982.

Alors que les services voyageurs de la SNCF stagnaient au cours des Trente Glorieuses face à la concurrence de l'automobile et de l'avion, le trafic est à nouveau en augmentation depuis les années 1980. Cette croissance est tout d'abord dû à l'essor du réseau à grande vitesse depuis le lancement du TGV sur la ligne Paris-Lyon en 1981 ; elle est également due à la hausse du trafic régional (TER) depuis les premières signatures de conventions entre la SNCF et les régions à la fin des années 1990.

La fin des années 1990 et les années 2000 mettent en œuvre les réformes prévues par l'Union Européenne, parmi lesquelles la séparation entre infrastructure et exploitation conduisant à la création de Réseau ferré de France (RFF) en 1997, et la séparation des activités de la SNCF : Grandes Lignes et Transport Public pour les voyageurs, le Fret, et l'Infrastructure, à qui RFF délègue l'exploitation et la maintenance du réseau. Une autre grande mesure devient réalité : la libéralisation du transport, avec la fin du monopole de la SNCF pour les marchandises en deux étapes en 2003 et 2006.

Le réseau ferroviaire national

se détache la ligne vers Reims (ligne Epernay - Reims) et à Lérouville la ligne conduisant à Metz (ligne Lérouville - Metz) ; de la gare de Lyon, celle se dirigeant vers Marseille par Dijon, Lyon et Avignon (ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles) : la ligne impériale peut être considérée comme la plus importante du réseau, à la fois par son trafic et par le fait qu'elle dispose soit d'un quadruplement des voies, soit d'un itinéraire « bis » sur la quasi-totalité de son parcours de Paris à Marseille. De cette ligne se détachent la ligne Moret-les-Sablons - Lyon par Nevers, Saint-Germain-des-Fossés (empruntée jusqu'à cette dernière par les trains Paris - Clermont-Ferrand) et Saint-Étienne, la ligne Dijon - Lausanne par Frasne et la ligne Mâcon - Ambérieu par Bourg ; cette dernière ligne rejoint la ligne Lyon - Genève dont se détache à Culoz la ligne de la Maurienne vers Chambéry, Modane et Turin. À Lyon s'amorce la ligne Lyon-Marseille par Grenoble, électrifiée jusqu'à cette dernière et qui dessert au-delà Veynes-Devoluy et Aix-en-Provence ;

De la gare de Paris-Austerlitz, celle se dirigeant vers Bordeaux par Orléans, Tours et Poitiers (ligne Paris - Bordeaux) ; de celle-ci se détachent aux Aubrais - Orléans la ligne Les Aubrais - Montauban par Vierzon, la ligne de Vierzon à Bourges, et puis la ligne Châteauroux, Limoges, Brive-la-Gaillarde, Cahors et Toulouse puis, à Saint-Benoît, la ligne vers La Rochelle. À Bordeaux commence la ligne Bordeaux - Irun qui prolonge l'itinéraire depuis Paris jusqu'à Biarritz et la frontière espagnole et dont se détachent successivement les lignes Facture - Arcachon et Puyoo - Dax ;

de la gare Montparnasse, celle se dirigeant vers Le Mans, Rennes, Saint-Brieuc et Brest et dont se détachent d'une part au Mans la ligne vers Angers (ligne Le Mans - Angers), partie de l'itinéraire Paris - Nantes, d'autre part la ligne vers Redon (ligne Rennes - Redon), partie de l'itinéraire Paris - Quimper. À ces lignes principales s'ajoute, depuis Rennes, la ligne vers Saint-Malo (ligne Rennes - Saint-Malo) ;

De la Gare Saint-Lazare enfin, celles divergeant à Mantes-la-Jolie et se dirigeant d'une part vers Rouen et Le Havre (ligne Paris - Le Havre), d'autre part vers Caen et Cherbourg (ligne Mantes-la-Jolie - Cherbourg).

À ces radiales s'ajoutent quelques itinéraires transversaux importants qui empruntent chacun plusieurs lignes :

La ligne Bordeaux - Toulouse - Narbonne - Tarascon - Marseille peut être considérée comme la plus importante ligne transversale du réseau. Elle est la seule grande ligne transversale de la moitié sud de la France à bénéficier de l'équipement optimal de bout en bout (double voie, électrification, block automatique lumineux (BAL) ou bloc automatique à permissivité restreinte (BAPR)). Son rôle a changé depuis l'arrivée du TGV, dans la mesure où les sections Bordeaux - Toulouse et Tarascon - Narbonne peuvent désormais être considérées comme des radiales ;

la ligne Lyon - Strasbourg relie Lyon et la Méditerranée à l'Alsace et à l'Allemagne, via la Bourgogne et la Franche-Comté. Si elle a récemment été électrifiée de bout en bout (1995), la section à voie unique Mouchard - Saint-Amour diminue la capacité de cette ligne ;

la ligne Luxembourg - Dijon, qui a connu son apogée à l'heure de la sidérurgie lorraine, n'en garde pas moins un rôle majeur, notamment sur sa section Nord entre Luxembourg, Thionville, Metz et Nancy, où la coexistence de flux massif régionaux, Grandes Lignes et de fret a obligé la SNCF à quadrupler certaines sections ;

La ligne Lille - Thionville (transversale nord-est), la première grande ligne électrifiée en courant industriel 25 kV alternatif, a perdu une grande partie de son importance, autrefois liée à l'exploitation de la houille et à la sidérurgie des deux régions Nord-Pas-de-Calais et Lorraine ;

Les lignes Nantes - Bordeaux, Lyon - Bordeaux et Lyon - Nantes souffrent de la concurrence d'autres itinéraires plus rapides ou plus rentables pour les relations qu'elles assurent, que ce soit via Tours pour la première (pour bénéficier de l'électrification), via le sillon rhodanien et la ligne Tarascon - Bordeaux pour la seconde ou via la région parisienne en TGV pour la dernière, laquelle est toutefois en cours d'électrification ;

enfin, la grande ceinture du bassin parisien, reliant Rouen, Amiens, Tergnier, Laon, Reims, Châlons-en-Champagne, Saint-Dizier, Chaumont et Culmont - Chalindrey (sur la ligne Luxembourg - Dijon) n'a qu'un rôle assez marginal ; son équipement est très variable selon les sections (électrifiée entre Rouen et Amiens et entre Châlons et Saint-Dizier, équipée tantôt du block manuel (BM), tantôt du BAPR, tantôt du BAL), mais son électrification est prévue à long terme.

À cette trame de base s'ajoutent des lignes d'importance moyenne (ligne des Cévennes, Transversale pyrénéenne), voire purement régionale (ligne Alès-Bessèges, Blanc-Argent).

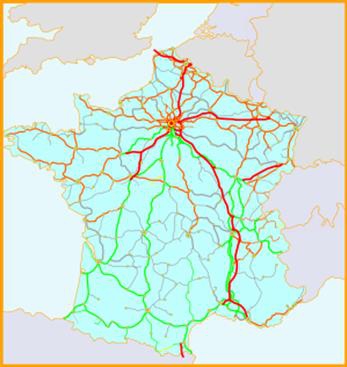

Électrification

Carte des types d'électrification du réseau ferroviaire français. Légende : Trait fin : voie unique / Trait large : 2 voies ou plus Rouge : LGV, 25 kV / 50Hz Orange : 25 kV / 50Hz Vert : 1 500 V continu Jaune : autres tensions Gris : non électrifié

Bien que la compagnie du Midi ait expérimenté et mis en œuvre sur ses lignes un système à courant alternatif sous une tension de 12 000 volts et fréquence 16 2/3 Hz, il demeure aujourd'hui sur le réseau national, deux systèmes d'électrification dominants :

le système à courant continu sous une tension de 1 500 volts,

le système à courant alternatif sous une tension de 25 000 volts.

Le premier est le système historique, mis en place selon les directives de l'État en 1920, qui équipe la plupart des lignes des réseaux Sud-Ouest et Sud-Est. L'électrification s'est d'abord développée d'abord dans le sud car il est plus facile d'y produire de l'hydroélectricité grâce au relief montagneux et que les principaux gisements de charbon se situaient dans la partie nord du pays.

Le second, expérimenté en 1950 sur l'étoile de Savoie (ligne Aix-les-Bains - Annemasse), puis développé à plus grande échelle sur la transversale Nord-Est entre Valenciennes et Thionville, est retenu pour la plupart des électrifications nouvelles et équipe notamment toutes les LGV. Néanmoins, jusque dans les années 1980, des électrifications ont été menées en 1 500 V continu dans le sud (rive droite du Rhône, Bordeaux - Montauban, Narbonne - Port-Bou) afin de ne pas multiplier les frontières électriques à une époque où les locomotives bicourant n'étaient pas encore majoritaires.

D'autres types de courants, comme par exemple le courant continu à tension de l'ordre de 750 à 850 V avec captage par troisième rail, sont encore en usage sur certaines lignes secondaires ainsi que pour les réseaux de métros et de tramways.

Aujourd'hui 80 % du trafic fret et 90 % du trafic voyageurs circulent sur les 15 164 km de lignes électrifiées. Hors quelques ilots de section à forts trafic encore en traction diesel, l'électrification des lignes ne peut donc plus se justifier que pour assurer la continuité électrique ou pour des projets particuliers: itinéraire de contournement fret par exemple.

Signalisation et contrôle de vitesse

La signalisation ferroviaire française utilise plusieurs systèmes.

Sur les lignes à grande vitesse elle est embarquée en cabine et repose sur les systèmes TVM 300 et 430. Sur les autres lignes elle se fait par des signaux lumineux implantés sur le bord de la voie qui dépendent du cantonnement (block manuel, block automatique lumineux, BAPR). Et enfin sur quelques lignes peu fréquentées on trouve encore une signalisation mécanique. La vitesse est contrôlée par le système KVB.

Avec l'uniformisation de la signalisation ferroviaire en Europe, Les LGV et certains axes importants de fret se verront dotés de la signalisation ERTMS.

Les LGV

Dans le cadre du développement du réseau TGV, le réseau ferroviaire français a vu depuis une trentaine d'années la naissance d'un réseau de lignes à grande vitesse (LGV) spécialement conçues pour la circulation des Train à grande vitesse. Le TGV a en effet pour originalité par rapport à son aîné japonais le Shinkansen de pouvoir circuler à la fois sur des lignes dédiées et sur des lignes préexistantes partagées avec des services ferroviaires classiques.

La première LGV française est la LGV Sud-Est, qui relie depuis 1981 l'agglomération parisienne à celle de Lyon ; elle a été prolongée vers la Méditerranée entre 1992 et 2000 par les LGV Rhône-Alpes et Méditerranée. En 1989-1990, c'est au tour de la LGV Atlantique de relier Paris aux agglomérations du Mans et de Tours, avec des services TGV qui continuent jusqu'aux principales villes de l'arc atlantique ; en 1993, la LGV Nord relie l'agglomération parisienne à Lille et au tunnel sous la Manche, avant qu'une antenne vers Bruxelles soit ouverte en 1997. Enfin, l'ouverture d'une ligne dite d'interconnexion en Île-de-France entre 1994 et 1996, celle de la LGV Est européenne reliant depuis 2007 Paris à la Lorraine, et celle de la LGV Rhin-Rhône en 2011, ont abouti au réseau français de LGV d'aujourd'hui. D'autres lignes sont cependant en construction ou en projet, la LGV Sud Europe Atlantique.

Dès l'origine, ces lignes se sont distinguées du réseau classique par de nombreuses particularités. Si le rayon des courbes est généralement très élevé, le profil peut en revanche être comparable à celle d'une ligne de montagne (la LGV Sud-Est admet des rampes de 35 ‰), ce qui est rendu possible par l'ouverture de ces lignes aux seuls trains de voyageurs et par la puissance du TGV. De plus, ces lignes sont équipées d'un système de signalisation en cabine appelé transmission voie-machine (TVM), le temps de présence d'un signal latéral dans le champ de vision du conducteur devenant insuffisant dès lors que le train roule à grande vitesse. Ces caractéristiques, auxquelles s'ajoutent l'utilisation de rails, de traverses et de caténaires plus performantes, expliquent le prix élevé de ces lignes, estimé en 2007 à 1,7 milliard d'euros pour cent kilomètres en moyenne.

Les gares

Sur le réseau ferré français, il existe de nombreuses gares, haltes, ou simples arrêts.

Les gares voyageures gérées par la SNCF sont classées en cinq catégories:

Type 1 : 33 très grandes gares pour 656 millions de voyageurs annuels ;

Type 2 : 89 grandes gares, 325 millions de voyageurs ;

Type 3 : 244 gares moyennes, 690 millions de voyageurs ;

Type 4 : 968 petites gares, 249 millions de voyageurs ;

Type 5 : 1 717 haltes, 32 millions de voyageurs.

Au 1er janvier 2009, la SNCF gérait 3 054 gares. Les 168 plus grandes d'entre elles (dite gares grandes lignes) sont sous la responsabilité de la direction des Gares et de l'Escale (DDGE). Les autres sont gérées par la branche Proximités: 2 506 gares TER et 380 gares Transilien.

Il existe aussi des gares qui ne dépendent pas de la SNCF. Outre les 67 gares RER de la RATP, on peut mentionner par exemple les 50 gares et haltes de la ligne de Nice à Digne gérée par les chemins de fer de Provence ou la gare d'Audun-le-Tiche par les chemins de fer luxembourgeois.

Le matériel roulant

Le matériel roulant ferroviaire ayant une durée de vie moyenne de trente à quarante ans, le parc actuel de la SNCF a une très grande variété, qui tend néanmoins à diminuer, par un effort global de standardisation.

Au matériel de la SNCF, il faut ajouter le matériel des nouvelles entreprises fret, et des compagnies étrangères pénétrant en France.

On notera enfin que dans le domaine du fret, de nombreux wagons sont propriétaires d'entreprises variées, généralement des prestataires spécifiques tels que GEFCO ou SGW ou directement des chargeurs.

Les services voyageurs internationaux

Si les trains Trans-Europ-Express (TEE) ont disparu dans les années 1980, victimes de la concurrence aérienne, la mise en place de services internationaux par rames TGV a permis au chemin de fer de conquérir d'importantes parts de marché sur certains parcours internationaux depuis la France. Il demeure néanmoins des relations par trains classiques de nuit, soit vers l'Espagne (écartement des rails différents), soit vers l'Italie, ou vers l'Allemagne et l'Europe Centrale (distances importantes).

Les services voyageurs reliant la France à ses voisines européennes sont pour une grande partie d'entre eux assurés par la SNCF, ou par des groupements associant la SNCF. Il s'agit de :

Eurostar vers Londres (TGV) ;

Thalys vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne (Cologne) (TGV) ;

Lyria vers la Suisse (TGV) ;

TGV vers l'Italie et l'Espagne ;

Eurocity vers Bale, Luxembourg et Bruxelles; et Elipsos vers l'Espagne (trains de nuit).

La société Thello relie quotidiennement par train de nuit Paris à Venise et à Rome.

Les TGV TMST (pour TransMancheSuperTrain) de la compagnie Eurostar relient la gare de Saint-Pancras à Londres à Paris en 2 h 15, à Lille en 1 h 20 ; les TGV PBA et PBKA de la compagnie Thalys relient quant à eux Paris à Bruxelles, Cologne et Amsterdam en respectivement 1 h 22, 3 h 18 et 3 h 13. C'est ainsi qu'Eurostar à une part de marché supérieure à 70 % entre Paris et Londres et que Thalys n'a désormais plus de concurrence aérienne sur le trajet Paris-Bruxelles.

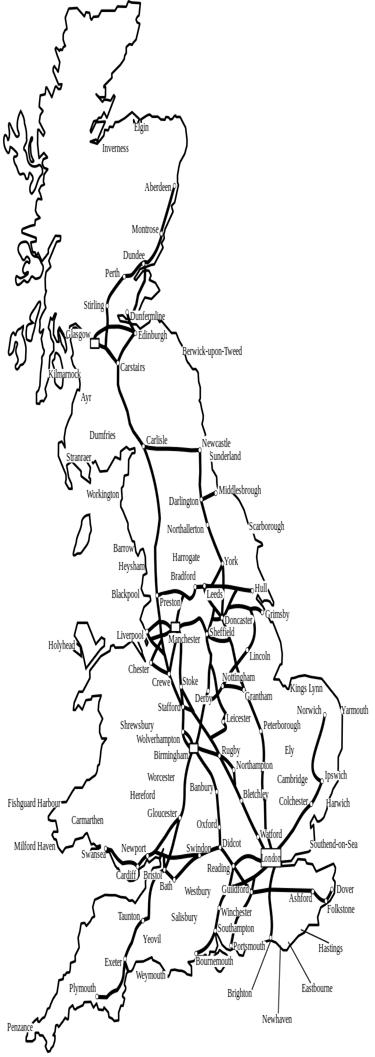

LES CHEMINS DE FER BRITANNIQUES

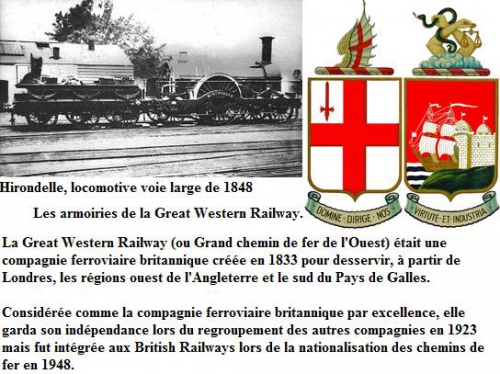

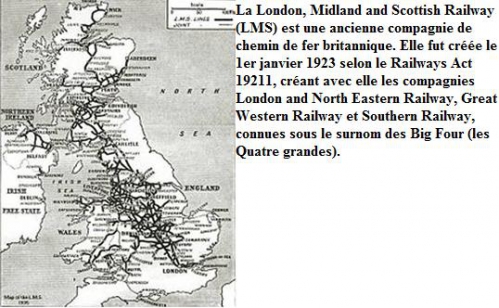

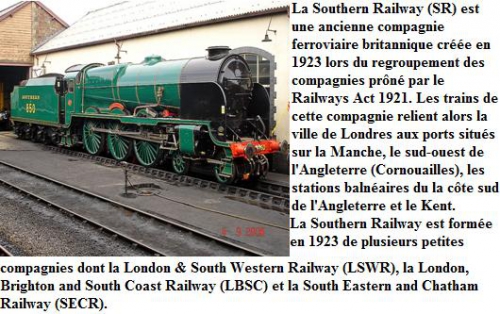

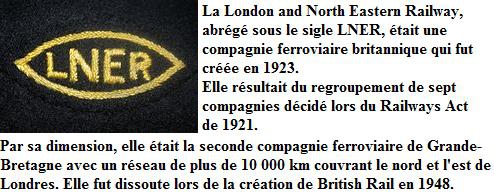

Le réseau ferroviaire de Grande-Bretagne, le principal territoire du Royaume-Uni, est le plus ancien au monde. Le réseau est originellement construit à partir de tronçons épars exploités par de petites compagnies privées. Ces tronçons se développent pendant le boom des chemins de fer des années 1840 et finissent par constituer un réseau national, même s'ils demeurent toujours exploités par des dizaines de compagnies en concurrence. Au cours du XIXe siècle et au début du XXe, celles-ci fusionnent ou sont achetées par des concurrents jusqu'à ce que seulement une poignée de compagnies plus importantes subsistent. Le réseau tout entier est placé sous le contrôle du gouvernement pendant la Première Guerre mondiale, ce qui révèle un certain nombre d'avantages du regroupement et de la planification. Cependant, le gouvernement résiste à l'appel de la nationalisation du réseau. En 1923, presque toutes les compagnies restantes sont regroupées dans ce que l'on appelle alors The Big Four (Les quatre grandes) : la Great Western Railway, la London and North Eastern Railway, la London, Midland and Scottish Railway et la Southern Railway. Les Big Four sont des sociétés par action et elles continuent à faire fonctionner le réseau jusqu'au 31 décembre 1947.

Logotype de la British Railways en 1956.

L'exploitation du réseau devient en outre plus rentable. British Rail est finalement privatisée entre 1994 et 1997. La société Railtrack devient propriétaire des voies et de l'infrastructure alors que l'exploitation des services voyageurs est confiée à différentes compagnies privées (26 à l'origine). Le service fret est lui aussi vendu immédiatement. Le nombre de passagers transportés dépasse alors celui de la fin des années 1940. L'accident ferroviaire de Hatfield, survenu en octobre 2000, déclenche toutefois toute une série d'événements qui résulte en un effondrement complet de Railtrack et induit son remplacement par Network Rail, une compagnie de statut privé à but non lucratif et contrôlée par l'État. Entre-temps, la Grande-Bretagne, avec notamment la construction du tunnel sous la Manche en 1994, développe la grande vitesse ferroviaire.

Avant 1830 : les pionniers du rail

Passage d'une Flying Scotsman et de son convoi approchant de Clapham près de Londres.

À partir de 1948 les Big Four sont nationalisées afin de former la société British Railways. Bien que le service ne subisse que très peu de changements initiaux, le trafic augmente et le réseau devient rentable. Le nombre décroissant de passagers et les pertes financières de la fin des années 1950 et du début des années 1960 entraînent cependant la fermeture de lignes principales et des petites gares (plan de restructuration Beeching Axe). Les services aux passagers resurgissent avec l'introduction de trains inter-villes à grande vitesse dans les années 1970. Au cours des années 1980, le gouvernement réduit une grande partie des financements et les tarifs du rail augmentent donc plus vite que l'inflation.

Le premier service de voyageurs à Oystermouth en 1807.

Même si l'idée de faire passer des chariots de fret dans des chemins de pierre dotés d'ornières remonte aussi loin que la Grèce antique, les wagonnets sur rails en bois trouvent leurs origines dans l'Allemagne du XVIe siècle et la première utilisation de locomotives à vapeur a lieu en Grande-Bretagne. Les premières routes ferrées sont alors droites et construites à partir de poutres parallèles formant des rails sur lesquelles des chariots sont tirés par des chevaux. Ceux-ci perdurent jusqu'en 1793 quand Benjamin Outram construit un tramway long d'un mile (1,6 km) sur des rails en fonte en forme de L. Ces rails deviennent obsolètes quand William Jessop commence à produire des rails en fonte sans rebords de guidage (les roues des chariots avaient des boudins de roue à la place). La fonte étant fragile, les rails avaient tendance à se briser facilement. Par conséquent, en 1820, John Birkinshaw introduit les rails en fer forgé, qui sont alors utilisés. La toute première ligne de chemin de fer transportant des voyageurs est ouverte par l’Oystermouth Railway en 1807, utilisant des charrettes tirées par des chevaux sur une ligne de tramway existante. Pourtant, trois ans auparavant, Richard Trevithick conçoit la première locomotive à vapeur (sans nom) à rouler sur des rails lisses. Et le 21 février de cette même année, 10 tonnes de fer ainsi que 60 personnes désireuses de prendre part au convoi sont ainsi tractées par cette locomotive dans le Pays de Galles.

La première locomotive à vapeur exploitée commercialement avec succès est cependant la Salamanca, construite en 1812 par John Blenkinsop et Matthew Murray pour l'écartement de 1,219 m des voies de la Middleton Railway. La Salamanca était une locomotive à crémaillère: une roue dentée étant conduite par deux cylindres imbriqués au sommet de la chaudière à tube-foyer central, ce qui lui facilitait l'adhérence et la traction de convois lourds : d'une masse de 5 tonnes, elle pouvait en tracter jusqu'à 90. Ce modèle de locomotive fut en outre utilisé durant une vingtaine d'années.

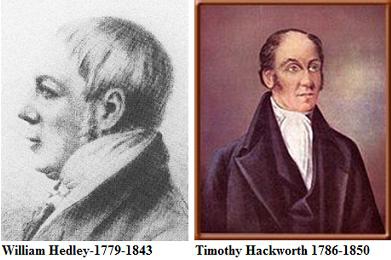

Entre-temps, en 1813, les ingénieurs William Hedley et Timothy Hackworth conçoivent la Puffing Billy, une locomotive destinée à être utilisée sur les lignes de tramway reliant Stockton à Darlington. Un an plus tard, George Stephenson amène une amélioration avec sa première locomotive. La Blücher est à présent la première à utiliser des roues à collerette unique. Cette réalisation convainc les commanditaires du chemin de fer de Stockton et Darlington de nommer Stephenson ingénieur de la ligne en 1821. Alors que le matériel était originellement prévu pour être tiré par des chevaux, Stephenson fait en sorte que des engins à vapeur puissent circuler sur la voie. L'acte du parlement autorisant la construction de la ligne est alors amendé pour permettre l'utilisation de locomotives à vapeur et le transport de passagers. La ligne longue de 40 km, inaugurée le 27 septembre 1825 avec la Locomotion n° 1 de Stephenson, est la première au monde permettant le transport commercial de passagers avec des locomotives à vapeur.

En 1827, Timothy Hackworth, nommé surintendant de la Stockton and Darlington Railway par Stephenson, conçoit la Royal George, locomotive alors considérée comme la plus puissante de son époque. Deux années plus tard, en 1829, le concours de Rainhill entraîne une importante évolution des locomotives. L'on y retrouve alors en compétition la Novelty, la Perseverance, la Cycloped, la Sans Pareil et la Rocket. Seule cette dernière arrive à terminer toutes les épreuves du concours.

De 1830 à 1922: débuts du développement ferroviaire

La gare d'Euston et ses marquises de fer forgé en 1837. À noter les voitures à ciel ouvert.gé en 1837. À noter les voitures à ciel ouvert.

Les premiers chemins de fer publics sont mis en place en tant que simples relations ferroviaires locales et sont alors exploités par de petites compagnies de chemin de fer privées. Avec une rapidité croissante, de plus en plus de lignes sont construites, souvent sans même se soucier de leur éventuel potentiel de trafic. En termes d'exemple, Londres est reliée à Birmingham en 1838. Les années 1840, marquées par la Railway mania, sont de loin la plus importante décennie en matière de croissance ferroviaire en Grande-Bretagne. En 1840, le réseau ferré comprend 3 000 km de lignes peu nombreuses et plutôt dispersées. Mais dix ans plus tard, pratiquement tout un réseau est établi, avec plus de 10 000 km de ligne. La grande majorité des villes et des villages britanniques disposent alors d'une connexion ferroviaire, et parfois même jusqu'à deux ou trois. Au cours des XIXe et XXe siècles, la plupart des toutes premières compagnies ferroviaires indépendantes se regroupent ou sont rachetées par des concurrents, jusqu'à ce qu'une poignée seulement de grandes entreprises subsiste (c'est la Railway mania).

La période a également vu une augmentation constante de l'implication du gouvernement britannique, notamment en matière de sécurité. La loi pour la réglementation des chemins de fer a habilité la Chambre de commerce à nommer des inspecteurs des chemins de fer. La Railway Inspectorate est ainsi créée en 1840 afin d'en savoir davantage sur les causes des accidents, et de donner des recommandations afin de les éviter. Dès 1844, un projet de loi avancé devant le Parlement britannique suggère le rachat par l'État des chemins de fer, qui n'est pas adopté. Mais ce projet a néanmoins conduit à l'introduction de normes concernant la construction de voitures voyageuses[] ainsi que l'ajout obligatoire d'un minimum d'accommodation pour les voitures 3e classe (les Parliamentary trains) à ciel ouvert.

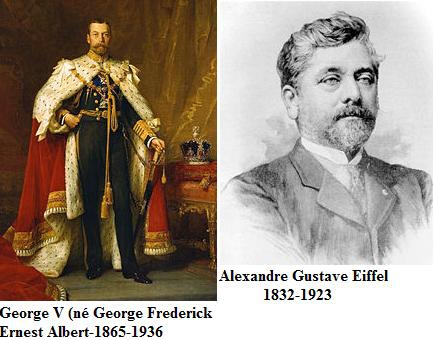

La course du ferroviaire amène comme partout ailleurs à concevoir des tunnels ou viaducs particulièrement délicats à réaliser. Il en va ainsi pour le pont du Forth au nord d'Édimbourg en Écosse. Une compagnie entière, la Forth Bridge Railway Company, est créée pour en superviser sa conception et sa réalisation, qui aura en tout et pour toute nécessité près d'une dizaine d'années, entre 1880 et le 4 mars 1890, année de son inauguration par le Prince de Galles en personne. À noter également la présence pour l'évènement de son fils le futur roi Georges V et des représentants des chemins de fer étrangers, parmi lesquels Gustave Eiffel.

La fin du XIXe siècle marque également les débuts de l'électrification en Grande-Bretagne, offrant de nombreux avantages en comparaison à la traction vapeur, notamment en matière d'accélération rapide (idéal pour les trains urbains (métro) et les trains de banlieue) ainsi que de puissance (lourds convois de fret dans les zones vallonnées et montagneuses). Ainsi de nombreux systèmes apparaissent dès les premières années du XXe siècle, préconisant alors notamment pour la plupart l'utilisation d'un troisième rail et d'assez faibles tensions (de 500 à 1 000 V CC) comparées à celles utilisées actuellement (de 1 500 V CC et 25 000 V AC).

William Ewart Gladstone 1809-1898

L'ensemble du réseau ferré britannique est finalement placé sous le contrôle du gouvernement durant la Première Guerre mondiale, révélant nombre d'avantages issus de cette fusion et de la nouvelle planification. Les députés conservateurs de la coalition gouvernementale ont toutefois résisté aux appels lancés pour la nationalisation des chemins de fer en 1921. À noter que le premier appel de ce genre avait déjà été proposé par William Ewart Gladstone, premier ministre britannique, dès les années 1830.

De 1923 à 1947 : The Big Four

Le 1er janvier 1923, à travers le Railways Act 1921, presque toutes les compagnies ferroviaires sont regroupées dans le Big Four (les Quatre grandes, en référence aux quatre plus grandes compagnies de chemin de fer présentes de l'époque) : La Great Western Railway (GWR), la London and North Eastern Railway (LNER), la London, Midland and Scottish Railway (LMS) et la Southern Railway (SR). D'autres lignes, opérant sous le statut de joint railways (compagnies contrôlées par plus d'une compagnie dans ses activités) ne sont pas rattachées aux Big Four ; il s'agit notamment de la Somerset and Dorset Joint Railway et de la Midland and Great Northern Joint Railway. Les Big Four étaient des sociétés par actions publiques et ont continué à exploiter les chemins de fer au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 1947.

La Class A4 4468 Mallard, détentrice du record mondial de vitesse vapeur, conservée au British National Railway Museum.

La concurrence des transports routiers dans les années 1920 et 1930 réduit considérablement les recettes disponibles pour les chemins de fer, même si les besoins de maintenance sur le réseau n'ont jamais été aussi élevés du fait que beaucoup d'investissements ont été réalisés au cours de la dernière décennie. Les sociétés ferroviaires accusent par ailleurs le gouvernement de favoriser le transport routier à travers la construction de routes subventionnées par le contribuable. Ce dernier répond en présentant plusieurs rapports peu concluants. Mais le Salter Report de 1933 finit toutefois par recommander que les transports routiers soient imposés directement afin de financer les routes. Le Chancelier de l'Échiquier de l'époque, Neville Chamberlain, prend donc la décision d'augmenter la Vehicle Excise Duty (taxe payable par tout automobiliste désirant obtenir la licence de son véhicule) et les taxes sur les carburants sont introduites. Le gouvernement note toutefois que bon nombre de petites lignes ne seront jamais susceptibles de concurrencer le transport routier.

Arthur Neville Chamberlain (18 mars 1869-1940

Bien que ces avancées en matière de tarification routière aient contribué à leur survie, les chemins de fer sont toutefois entrés dans une période de déclin lent, en raison d'un manque d'investissements, ainsi que de changements globaux dans la politique des transports et des modes de vie.

Dans la concurrence avec la route, l'un des poids des chemins de fer à cette époque est la vitesse. Le dernier record vapeur de vitesse sur rail est d'ailleurs tenu par la Class A4 Mallard de la compagnie LNER, qui le réalise le 3 juillet 1938 entre Londres et Newcastle upon Tyne. La locomotive atteint alors les 126 mph, soit 202 km/h.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les directions des sociétés se réunissent et décident de fonctionner de manière efficace en une seule et même société. Le recours au chemin de fer durant cette période est alors d'une importance jamais égalée : il faut évacuer les civils, notamment les enfants, vers le nord, et acheminer le matériel de guerre vers les différents ports militaires.

Mais les bombardements de Londres et de Coventry causent d'importants dégâts en matière ferroviaire, et aider à l'effort de guerre du pays pèse lourdement sur les ressources des chemins de fer puisque les investissements privés comme publics ne sont pas au goût du jour. Il parait donc évident, après 1945, qu'étant donné l'état du réseau et plus globalement du ferroviaire, celui-ci ne peut demeurer dans le secteur privé. Aussi tant pour des raisons pratiques qu'idéologiques, le gouvernement britannique décide finalement d'introduire le service ferroviaire dans le secteur public

De 1948 à 1994 : la British Rail

Rame à grande vitesse InterCity 125 de la British Rail en gare de Gare de Saint-Pancras.

Dès le début de l'année 1948, les chemins de fer sont donc nationalisés pour former la British Railways (Compagnie de chemins de fer britannique) (dernièrement British Rail) sous le contrôle de la British Transport Commission (Commission britannique des transports).

Bien qu'il n'y ait eu que quelques changements initiaux au service, l'utilisation s'est accrue et le réseau est tout de même devenu rentable. La reconstitution des voies et des stations est achevée en 1954 et la nouvelle compagnie développe l'électrification des lignes. La même année, des modifications opérées à la Commission britannique des transports, y compris la privatisation des transports routiers, met fin à la coordination des transports au Royaume-Uni. L'activité du rail recule alors, et en 1955, le réseau cesse de nouveau d'être rentable.

Le réseau ferré britannique recommandé par le projet Beeching II: le nord de l'Écosse et la plus grande partie du Pays de Galles ne sont plus desservis.

Le milieu des années 1950 voit pourtant aussi une introduction hâtive du diesel et du matériel roulant électrique (la compagnie prend la décision d'harmoniser son électrification à 25 000 V alternatif sur ses principales lignes) destinée à remplacer la vapeur conformément à un plan de modernisation d'un coût de plusieurs millions de livres. Mais le transfert tant attendu de la route vers le rail n'a pas lieu et les pertes commencent sérieusement à s'accumuler. Cette incapacité à rendre le rail plus rentable au travers d'investissements conduit les gouvernements, de quelque bord politique qu'ils soient, à restreindre considérablement l'investissement dans ce secteur.

Le désir de rentabilité toujours présent conduit donc à une réduction majeure du réseau au cours du milieu des années 1960. Le Docteur Richard Beeching est alors chargé par le gouvernement de réorganiser les chemins de fer (réorganisation dénommée la Beeching Axe). Cette politique induit la fermeture de nombreuses petites lignes et de routes secondaires jugées non rentables. La fermeture des petites gares desservant les communautés rurales supprime un trafic non négligeable de passagers en provenance des services de grandes lignes, et les fermetures de nombreuses gares de marchandises utilisées par les grandes industries du charbon et du fer ont quant à elle conduit à une augmentation du transport de fret sur les routes. Ces fermetures sont pour l'époque extrêmement impopulaire auprès du grand public, et le restent encore aujourd'hui. Le Beeching Axe est ensuite suivi par un Beeching II, qui reste lui cependant moins connu du public.

Margaret Hilda Thatcher, baronne Thatcher 1925-2013

Le nombre de passagers diminue ainsi régulièrement entre la fin des années 1950 et les années 1970. Mais le service voyageur connait par la suite un renouveau avec l'introduction de la grande vitesse et de l'Intercity 125 à partir de la fin des années 1970 jusqu'au début des années 1980. Les années 1980 connaissent à nouveau, avec le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher, des coupes claires en matière de financement gouvernemental, et les tarifs sur les trajets augmentent alors bien au-delà du niveau d'inflation. Le service devient cependant d'un meilleur rapport coût-efficacité.

Entre 1994 et 1997, la British Rail finit par être privatisée. La propriété des voies et des infrastructures est en outre remise à la compagnie Railtrack. Le service voyageurs est quant à lui concédé à des opérateurs du secteur privé, et les services fret sont vendus en un seul bloc (à l'origine six sociétés sont créées, mais cinq d'entre elles sont finalement vendues à un même acheteur). Le gouvernement conservateur de l'époque, dirigé par John Major déclare que la privatisation doit pouvoir permettre une amélioration dans le service voyageur. Leur nombre augmente alors jusqu'à atteindre un niveau dépassant celui du milieu des années 1950.

Après 1995 : post-privatisation

La gare de Paddington à Londres.

Depuis la privatisation, le nombre de passagers transporté a rapidement augmenté pour atteindre en 2010 le plus haut de tous les temps. Mais l'image de marque du ferroviaire auprès du grand public est cependant mise à mal après la privatisation suite à la série d'accidents importants, parmi lesquels le crash de Southall en 1997 (train à veille automatique défectueuse lors du passage à un signal fermé), celui de Ladbroke Grove en 1999 (également causé par un système d'arrêt défaillant à un feu rouge), et celui de Hatfield tout juste un an plus tard en 2000 (causé par la fragmentation d'un rail due au développement de fissures microscopiques).

Par suite de ce dernier accident, la société d'infrastructure ferroviaire, Railtrack, décide alors d'imposer plus de 1200 limitations de vitesse d'urgence à travers son réseau et entreprend dans le même temps l'instigation d'un programme national de remplacement des voies extrêmement coûteux. Mais les graves perturbations du réseau national dues aux opérations ainsi que la dérive des coûts de l'entreprise implique finalement toute une série d'événements qui conduisent à son effondrement et à son remplacement en 2002 par Network Rail, une entreprise à capitaux publics.

La gare terminus d'Inverness en Écosse.

La privatisation reste tout de même poussée au maximum, et celle-ci préconise notamment une plus grande autonomie des nations constituantes du Royaume-Uni. C'est le cas de l'Écosse qui se voit conférer l'autonomie dans la gestion de tous les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive du royaume, parmi lesquels les chemins de fer, à travers le Scotland Act de 1998, faisant lui-même suite au référendum favorable de 1997. Mais en ce qui concerne le secteur ferroviaire, le transfert de compétences n'a lieu de manière effective qu'en octobre 2005. À partir de cette date, Network Rail conserve ses prérogatives (via Network Rail Scotland) de gestion des infrastructures, mais les Écossais obtiennent leur exploitation, c'est-à-dire la capacité à organiser et développer eux-mêmes le service et l'offre ferroviaire sur leur territoire. Par la création de la compagnie First ScotRail, cela se manifeste aujourd'hui par la volonté du gouvernement écossais de donner de vraies et nouvelles prérogatives en matière d'amélioration à la fois du réseau et du trafic. Ainsi ce dernier, dans un but décentralisateur, met en place un véritable organigramme décisionnel. L'on y retrouve à la base des Regional Transport Partnerships (Partenariats de transport régionaux - RTP) qui soumettent eux-mêmes leurs recommandations au High Level OutPut Statement (HLOS) et aux instances politiques d'Édimbourg, afin de mieux répondre aux besoins et attentes au niveau local.

Au Pays de Galles, la plus grosse partie de l'exploitation ferroviaire est assurée par la compagnie Arriva Trains Wales. La concession court depuis le 8 décembre 2003 et doit se terminer à la fin de l'année 2018. Dans une moindre mesure, le pays de Galles reçoit également les trains de la First Great Western (au sud) et de Virgin Trains (au nord). Quant à l'Irlande du Nord enfin, le principal opérateur se trouve être la Northern Ireland Railways (NI Railways). Mais celui-ci côtoie là aussi quelques autres compagnies, notamment les chemins de fer irlandais (Iarnród Éireann) venant de Dublin.

La création de la société Association of Train Operating Companies (nom commercial BritRail) depuis 2000 propose aux visiteurs étrangers des offres de voyages sur le réseau ferré britannique par l'intermédiaire de la compagnie ACP Rail International.

Grande vitesse

Eurostar en gare de Londres St-Pancras.

Le royaume s'est vu très lentement doté de la grande vitesse ferroviaire. Le premier train dit à grande vitesse, l'High Speed Train Intercity 125, suivi de l'Intercity 225 ont tous deux circulé sur le réseau britannique dans les années 1980 et continuent aujourd'hui d'assurer les liaisons grandes lignes (longues distances) du pays. Mais leur vitesse reste limitée à 200 km/h, contre 300 km/h pour les TGV français. Une telle vitesse est néanmoins atteinte au niveau international.

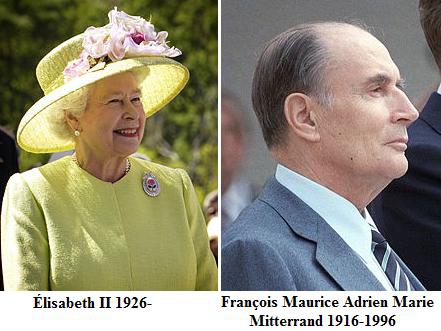

La grande vitesse se concrétise en effet avec notamment le perçage du tunnel sous la Manche et son inauguration par la Reine Élisabeth II et le président français François Mitterrand le 6 mai 1994. Les premiers TGV de type Eurostar (voir aussi TGV TMST) arrivent et quittent Londres (gare de Londres-Waterloo) le 14 novembre 1994. Mais la grande vitesse commerciale (300 km/h) n'existe alors que du côté français avec la LGV Nord. Le premier tronçon de l'High Speed 1, la ligne reliant le tunnel à Londres, est ouvert en 2003. L'inauguration du second tronçon le 4 septembre 2007 s'imbrique avec la création du nouveau terminal d'embarquement de la gare de Saint-Pancras, ouvert le 14 novembre. L'ouverture de cette dernière section et du nouveau terminal permet ainsi un gain total de respectivement 17 et 20 min, laissant donc actuellement le temps de trajet entre Paris et Londres à 2h15, et celui avec Bruxelles en Belgique de 1h51.

La Grande-Bretagne dispose donc actuellement de 109 km de ligne à grande vitesse (300 km/h) et de trois gares dites internationales: Stratford, Ebsfleet et Ashford. La première, située dans la banlieue de Londres, est desservie par Eurostar depuis les jeux olympiques de 2012, dont le quartier est le site.

Le service commercial des TGV Eurostar est par ailleurs partagé entre la British Rail et la SNCF. Aujourd'hui, la SNCB s'est rajoutée, ainsi que British Airways et National Express.

Les transports ferroviaires au Royaume-Uni sont les plus anciens du monde, puisque c’est dans ce pays que les premières lignes commerciales ont été construites, dans le premier tiers du XIXe siècle.

Après avoir développé son réseau par des compagnies privées, l’ensemble fut nationalisé, puis privatisé via un système de franchises à la fin du XXe siècle par le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher, qui voulait favoriser l’initiative privée, diminuer le rôle de l’État, faire faire des économies à l’État, et améliorer l’efficacité du fonctionnement des chemins de fer. Les lignes de chemin de fer, entretenues par Network Rail, sont louées à dix-neuf exploitants privés.

Au début du XXIe siècle, la privatisation des chemins de fer britanniques cause de grandes difficultés. La qualité de service et la sécurité sont généralement plus mauvaises qu’avant la privatisation, et que dans les pays européens où l’opérateur est resté public.

De plus, les compagnies privées ne réussissent pas à être profitables. Seize des dix-neuf exploitants privés bénéficient de subventions. De plus, en cas de perte, les opérateurs dans les trois secteurs jugés rentables, voient 50 à 80 % de leurs pertes prises en charge par l’État. La ligne la plus fréquentée du pays, Londres-Edimbourgh (17 millions de passagers par an), a dû être abandonnée prématurément par GNER en 2006, considérant qu’il serait impossible d’y faire des bénéfices ; l’exploitant suivant, National Express, décide de se retirer fin 2009. L’État reprend donc l’exploitation à son compte pour l’année 2010.

Caractéristiques techniques

Le réseau ferroviaire britannique se décline sous deux formes répondant des caractéristiques techniques différentes :

Le transport ferroviaire en Grande-Bretagne utilise l'écartement standard de 1 435 mm (soit 4 pieds 8 pouces et demi) ;

Le transport ferroviaire en Irlande en usage sur l'ensemble de l'île (et pas seulement en Irlande du Nord) adopte un écartement large de 1 600 mm (soit 5 pieds 3 pouces).

Structure du secteur ferroviaire au Royaume-Uni

Le secteur ferroviaire au Royaume-Uni est piloté directement par le gouvernement, par l'intermédiaire de deux organismes gouvernementaux, dont le fonctionnement est régi par différents textes législatifs (dont la loi sur les chemins de fer de 1990, la loi sur la concurrence de 1998 et la loi sur les transports de 2000), et qui reçoivent tous deux des orientations et des directives du ministère des transports. Les deux organismes poursuivent le même objectif global, chacun dans son domaine de compétence propre. Néanmoins, une clarification et une délimitation de ces domaines de compétence se sont révélées nécessaires à l'usage et un accord a été passé entre eux en février 2000.

La SRA (Strategic Rail Authority) est l'organisme public chargé de la coordination et de la planification stratégique du secteur ferroviaire, et le défenseur des intérêts des clients et usagers, voyageurs et fret. Il fixe la stratégie pour les services de transport de voyageurs et de marchandises, gère et attribue les concessions d'exploitation aux compagnies exploitantes, et met en œuvre les conditions de protection des consommateurs dans le cadre des conventions de concession. Le SRA reçoit ses directives du ministère des transports (Secretary of State for Transport).

L'ORR (Office of Rail Regulation) a comme principale mission de contrôler l'activité du gestionnaire du réseau ferroviaire, Network Rail, et de négocier et d'attribuer les licences d'entreprise ferroviaire, puis de contrôler les conditions de leur exercice. L'ORR reçoit également ses directives du ministère des transports.

Network Rail, qui est une compagnie privée, mais sans but lucratif, est chargée de gérer l'infrastructure, c’est-à-dire les voies, la signalisation et les gares les plus importantes. Elle perçoit les redevances d'accès à l'infrastructure, dont le montant est fixé par le régulateur du Rail (ORR), de la part des compagnies exploitantes, et reçoit une rémunération complémentaire sous forme de subvention gouvernementale.

Les compagnies exploitantes assurent l'exploitation des services, y compris la gestion des gares et des terminaux marchandises, et vendent leurs services aux utilisateurs finaux, voyageurs et clients marchandises.

Le cadre légal d'organisation du secteur ferroviaire britannique est en cours de révison. La SRA et l'ORR sont entrés en conflit sur plusieurs sujets, notamment celui des priorités dans les travaux de modernisation de la ligne principale de la côte Ouest (West Coast Main Line) en janvier 2004. Un rapport sur l'état du secteur ferroviaire commandé par le ministère des transports était attendu pour juillet 2004, et on s'attendait à ce que soit proposée la suppression de la SRA, qui pourrait être intégrée dans le gestionnaire d'infrastructure, Network Rail.